Tony Gatlif: reivindicación de un cine reivindicativo

19 enero, 2011 Deja un comentario

Hoy quiero hablar de Tony Gatlif, el cineasta francoargelino que más y mejor ha retratado la cultura gitana en Europa. Su filmografía –como la de Ford, Allen o Almodóvar— es prácticamente monotemática. Sus argumentos orbitan alrededor de la historia, la sociedad y las problemáticas realidades contemporáneas del mundo gitano. Pero Gatlif no es sólo el cineasta oficial de una etnia, con el tiempo ha adquirido un dominio muy personal de la narración cinematográfica, alcanzando unos niveles de sutileza en sus críticas y reivindicaciones que le sitúan más allá del mero cine de trasfondo etnográfico. Sus filmes han demostrado –a pesar de sus escasas variaciones argumentales– una narración cada vez más transgresora y experimental, atractiva para todo tipo de público, no sólo para el pueblo gitano o los estudiosos de su cultura. Esta evolución culminó en Exils (2004), donde sin renunciar a sus obsesiones artísticas, demuestra que posee un estilo propio, el cual le valió el premio al mejor director en el Festival de Cannes de aquel año. El arranque del filme es una impresionante declaración de intenciones, tanto formales como musicales.

Hoy quiero hablar de Tony Gatlif, el cineasta francoargelino que más y mejor ha retratado la cultura gitana en Europa. Su filmografía –como la de Ford, Allen o Almodóvar— es prácticamente monotemática. Sus argumentos orbitan alrededor de la historia, la sociedad y las problemáticas realidades contemporáneas del mundo gitano. Pero Gatlif no es sólo el cineasta oficial de una etnia, con el tiempo ha adquirido un dominio muy personal de la narración cinematográfica, alcanzando unos niveles de sutileza en sus críticas y reivindicaciones que le sitúan más allá del mero cine de trasfondo etnográfico. Sus filmes han demostrado –a pesar de sus escasas variaciones argumentales– una narración cada vez más transgresora y experimental, atractiva para todo tipo de público, no sólo para el pueblo gitano o los estudiosos de su cultura. Esta evolución culminó en Exils (2004), donde sin renunciar a sus obsesiones artísticas, demuestra que posee un estilo propio, el cual le valió el premio al mejor director en el Festival de Cannes de aquel año. El arranque del filme es una impresionante declaración de intenciones, tanto formales como musicales.

En el cine de Gatlif, la cultura gitana no es un tema esencialmente histórico ni etnográfico, sino un vehículo para alcanzar, de paso, sus objetivos artísticos y lanzar un mensaje sobre las bondades de la tolerancia, la integración social y la mejora de las condiciones de vida de los gitanos; y si conviene una denuncia colateral acerca de la situación de marginalidad, injusticia, desarraigo o amenaza de decadencia que padece su cultura. Tony Gatlif es también un músico que aprovecha el cine para dar a conocer el folclore musical gitano: en ese sentido no hay que considerarlo como un director militante al uso, sino un narrador fascinado por la música que adicionalmente se ocupa de denunciar injusticias o reivindicar cambios. Los filmes de Gatlif no se pueden considerar cine social sin más; por encima de ese objetivo se despliega un proyecto artístico vinculado a la música y una búsqueda muy personal de los orígenes de la cultura gitana.

Latcho drom (1992) –la aportación más importante al folclore musical gitano rodada nunca– no es un filme histórico ni una original alternativa a la monografía escrita, sino que se articula como una ficción documental en la que realizamos el mismo viaje que llevó a los gitanos desde India a Europa hace más de quinientos años. Se trata de un homenaje a los linajes que se fueron desgajando del tronco común durante su trayecto por Asia Menor y Europa, narrado a través de los estilos musicales que les diferencian. Este viaje ocupa la totalidad del filme y presenta la riqueza y la importancia de la música para la cultura y la identidad gitanas (aparecen variedades musicales de India, Egipto, Turquía, Rumanía, Hungría, Eslovaquia, Francia y España), un elemento que contribuye a establecer su localización geográfica, pero también para reafirmar un sustrato musical común y determinados usos sociales. Latcho drom adopta el mismo tratamiento esteticista y cuidado empleado por Carlos Saura en Sevillanas (1992) y Flamenco (1995), combinando música con una clara exaltación cultural elitista. En su debut cinematográfico Gatlif ya ensayó un borrador de este esquema: Corre, gitano (1982), rodada en España, intercala, a partir de una mínima anécdota narrativa, una serie de números musicales (filmados en estudio) que puntúan la trama, sirviéndola de contrapunto o de complemento, un poco al estilo –salvando las distancias– de Cabaret (1972) de Bob Fosse, donde ambos aspectos estaban mucho mejor entrelazados (aparte de que el guión era superior en complejidad). Latcho drom corrige, mejora y explota las posibilidades de este esquema apenas esbozado diez años antes, aparte de que el objetivo de la película es mucho más ambicioso: documentar un mito fundacional.

La música en Latcho drom es el vehículo a través del cual se expresa el dinamismo y la diversidad de la cultura gitana, un elemento común a pesar de la dispersión geográfica e histórica que ha padecido. Una música semejante al jazz, improvisada, fruto del momento y de la destreza de los intérpretes que intervienen en cada momento; eso provoca que sea fruto de un estado de ánimo, de un contexto, y que sea difícil clasificarla en géneros o aprenderla a través de estudios reglados (que es lo que se suele hacer en Occidente). Igual que la historia oral, su música sólo conoce el presente, y se transmite por absorción y repetición, por una voluntad individual de transmitir un patrimonio que se resiste a ser encasillado desde un criterio estrictamente académico. Las diferentes músicas que aparecen en el filme muestran que sirven para expresar sentimientos, para acompañar hitos sociales, para representar acontecimientos del pasado; no es simplemente una emanación estética, sino que todavía cumple (algo cada vez más inusual en nuestra cultura) una función ritual. Swing (2002) es la última entrega, hasta la fecha, de este proyecto artístico de Gatlif, aunque no tuvo la misma aceptación y repercusión de Latcho drom. Swing se ocupa del jazz manouche o gypsy jazz característico de los gitanos del sudeste de Francia, cuyo máximo exponente ha sido el guitarrista Django Reinhardt.

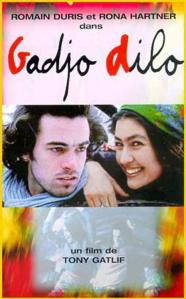

El segundo gran hallazgo de la filmografía de Gatlif es de tipo dramático-narrativo (el cual también ha dado lugar a una serie de filmes posteriores que componen una especie de segundo proyecto) y arranca con El extranjero loco (1997), un filme original, sutil y complejo. Su principal mérito consiste en la inversión de los papeles de minoría y mayoría, de forma que los prejuicios y las injusticias sean mejor percibidos desde el lado de la audiencia que está acostumbrada formar parte de la mayoría de acogida, a reclamar y esperar de las minorías un esfuerzo integrador sin tener en cuenta otras consideraciones. El filme narra la historia de Stéphane, un parisino que vaga por los caminos (es un nómada, la forma de vida que habitualmente se atribuye al pueblo gitano) en busca de Nora Luca, una cantante gitana que a su padre le gustaba mucho y de quien ha heredado una cinta de casete grabada por la que se siente fascinado. Stéphane es un gadjo (algo así como el equivalente al payo en lengua caló) acogido por Isador, un patriarca de un pequeño poblado rumano (que se convierte de este modo en el grupo mayoritario de acogida, y por tanto espera que se adapte a sus costumbres). Esta inversión dramática sirve para plantear aquellas situaciones y actitudes en las que los gitanos –como minoría– se ven cuestionados por la sociedad mayoritaria: nada más llegar al pueblo, Stéphane no consigue que le atiendan en el bar, le exigen que enseñe su dinero antes de servirle; o cuando Isador se ve obligado a defenderle porque, tras instalarse en el campamento, algunos habitantes expresan en voz alta sus dudas acerca de ese «extranjero loco» (temen que sea un delincuente, un ladrón, un violador…).

El segundo gran hallazgo de la filmografía de Gatlif es de tipo dramático-narrativo (el cual también ha dado lugar a una serie de filmes posteriores que componen una especie de segundo proyecto) y arranca con El extranjero loco (1997), un filme original, sutil y complejo. Su principal mérito consiste en la inversión de los papeles de minoría y mayoría, de forma que los prejuicios y las injusticias sean mejor percibidos desde el lado de la audiencia que está acostumbrada formar parte de la mayoría de acogida, a reclamar y esperar de las minorías un esfuerzo integrador sin tener en cuenta otras consideraciones. El filme narra la historia de Stéphane, un parisino que vaga por los caminos (es un nómada, la forma de vida que habitualmente se atribuye al pueblo gitano) en busca de Nora Luca, una cantante gitana que a su padre le gustaba mucho y de quien ha heredado una cinta de casete grabada por la que se siente fascinado. Stéphane es un gadjo (algo así como el equivalente al payo en lengua caló) acogido por Isador, un patriarca de un pequeño poblado rumano (que se convierte de este modo en el grupo mayoritario de acogida, y por tanto espera que se adapte a sus costumbres). Esta inversión dramática sirve para plantear aquellas situaciones y actitudes en las que los gitanos –como minoría– se ven cuestionados por la sociedad mayoritaria: nada más llegar al pueblo, Stéphane no consigue que le atiendan en el bar, le exigen que enseñe su dinero antes de servirle; o cuando Isador se ve obligado a defenderle porque, tras instalarse en el campamento, algunos habitantes expresan en voz alta sus dudas acerca de ese «extranjero loco» (temen que sea un delincuente, un ladrón, un violador…).

El extranjero loco supone el máximo nivel de eficacia y sofisticación dramáticas alcanzado hasta ahora para mostrar, de una manera natural y adaptada a las convenciones narrativas del cine, las reacciones y el impacto que provocan las minorías en la sociedad de acogida (en este caso la etnia gitana, pero este mismo esquema se podría aplicar sin problemas a otros colectivos, como la emigración económica o las minorías religiosas). La escena final de la película es la mejor muestra de esta estrategia: Stéphane, indignado por la quema del poblado gitano que llevan a cabo los auténticos gadjos, destruye todas las casetes donde había ido grabando a diferentes músicos gitanos, para luego enterrar sus restos al borde del camino. Con ese gesto se completa su tránsito y su identificación con la cultura de acogida: ya no será un «extranjero loco» que necesita conocer a quienes admira a través de su música, a partir de ese momento –enamorado de Sabina, la gitana que le acompañará en su viaje– se convierte en gitano él mismo. Su misión no consistirá más en recopilar como un simple erudito folclorista unas músicas marginales o minoritarias, sino contribuir a que no se pierdan, a formar parte activa de su supervivencia y su evolución (al fin y al cabo sus orígenes son diferentes). En una palabra: mestizaje, la máxima expresión de la convivencia intercultural.

Gatlif explota en Exils y Transylvania (2006), con sorprendente similitud (quizá tratando de profundizar, encontrar nuevos matices o, simplemente, repetir el éxito), el esquema planteado en El extranjero loco, señal de que era consciente de haber encontrado una estructura ideal para poner en imágenes sus ideas acerca del mundo gitano. La primera es un auténtico road movie, desde Francia hasta Argelia (tierra natal del director), pasando por España (de donde era originaria su madre), en el que los protagonistas van en busca de sus raíces o redescubren la parte nunca cuestionada, incluso desconocida, de su propia cultura (probablemente por motivos generacionales); todo ello con un estilo agresivo, atrevido (en ocasiones godardiano) y complementado por una banda sonora de lo más contracultural. La segunda narra el viaje (igual que el de Stéphane) de una mujer francesa en busca del músico gitano que la dejó embarazada, la excusa perfecta para acercarse a una cultura ajena que en su momento la dejó fascinada.

Trayectorias como la de Gatlif ponen en jaque el estilo del documental más clásico, obligándole a apostar por recursos más audaces y atractivos que enganchen al espectador, y de paso abandonar definitivamente su limitado objetivo de síntesis informativa (impuesto por la televisión). Los documentales sobre bichos –y, en general, el reportaje de actualidad– están esclerotizados de tanto repetirse sin apenas cambios formales. Los nuevos formatos al estilo de los que propone la cadena francoalemana ARTE o los filmes de Michael Moore (al que ya le salen muchos imitadores), huyen de la típica narración conducida por expertos, puntuada por plúmbeas declaraciones de eruditos o testimonios directos, rellenada con imágenes de archivo y, de tanto en tanto, paisajes bellamente fotografiados. El nuevo documental –igual que la ficción juguetea en ocasiones con él– incorpora sin complejos fragmentos reconstruidos o propone una investigación histórica inédita desde el punto de vista escrito. Gracias a filmografías como las de Gatlif es posible intuir una mayoría de edad en la ficción etnográfica y en el cine de reivindicación social.